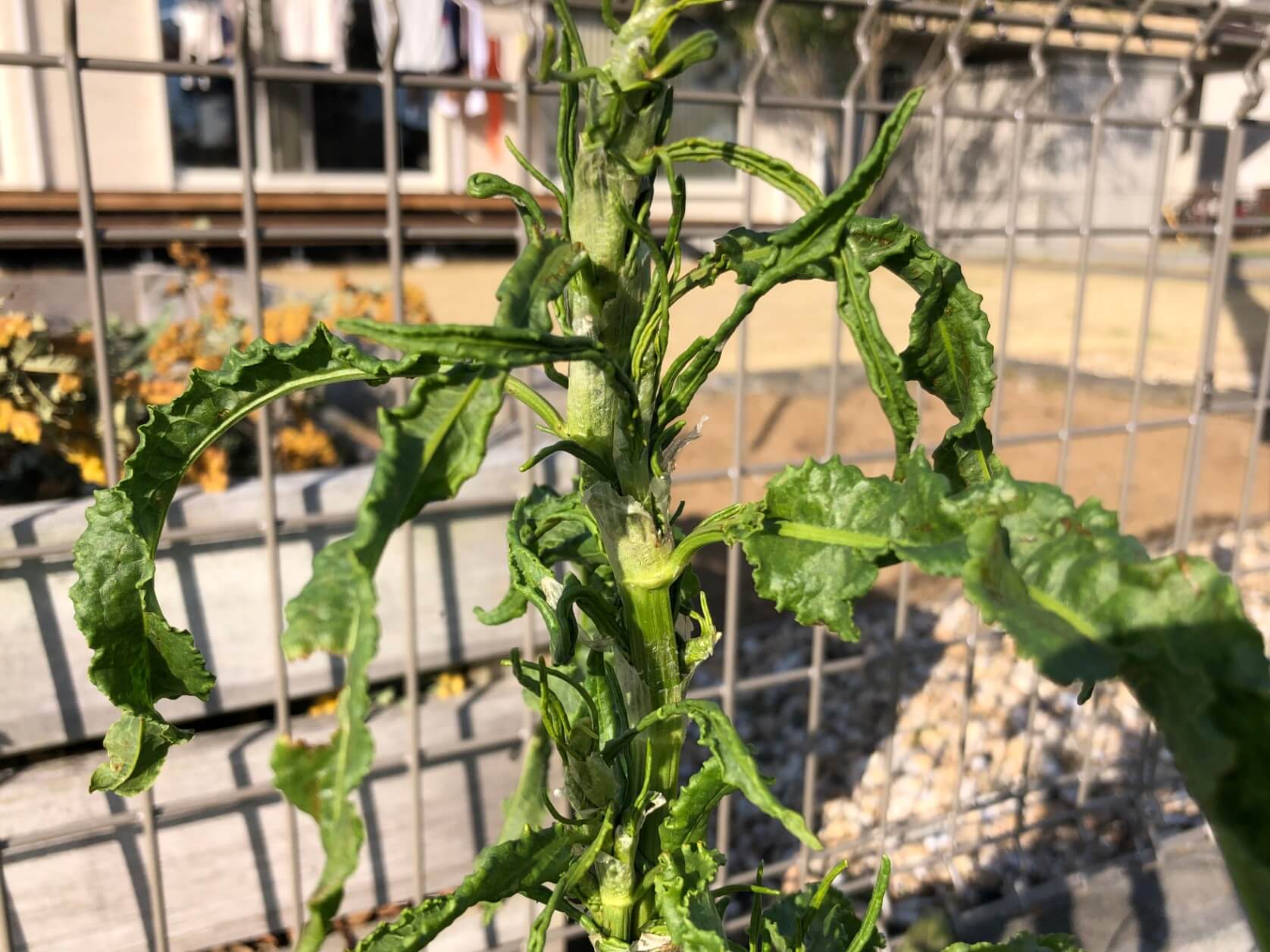

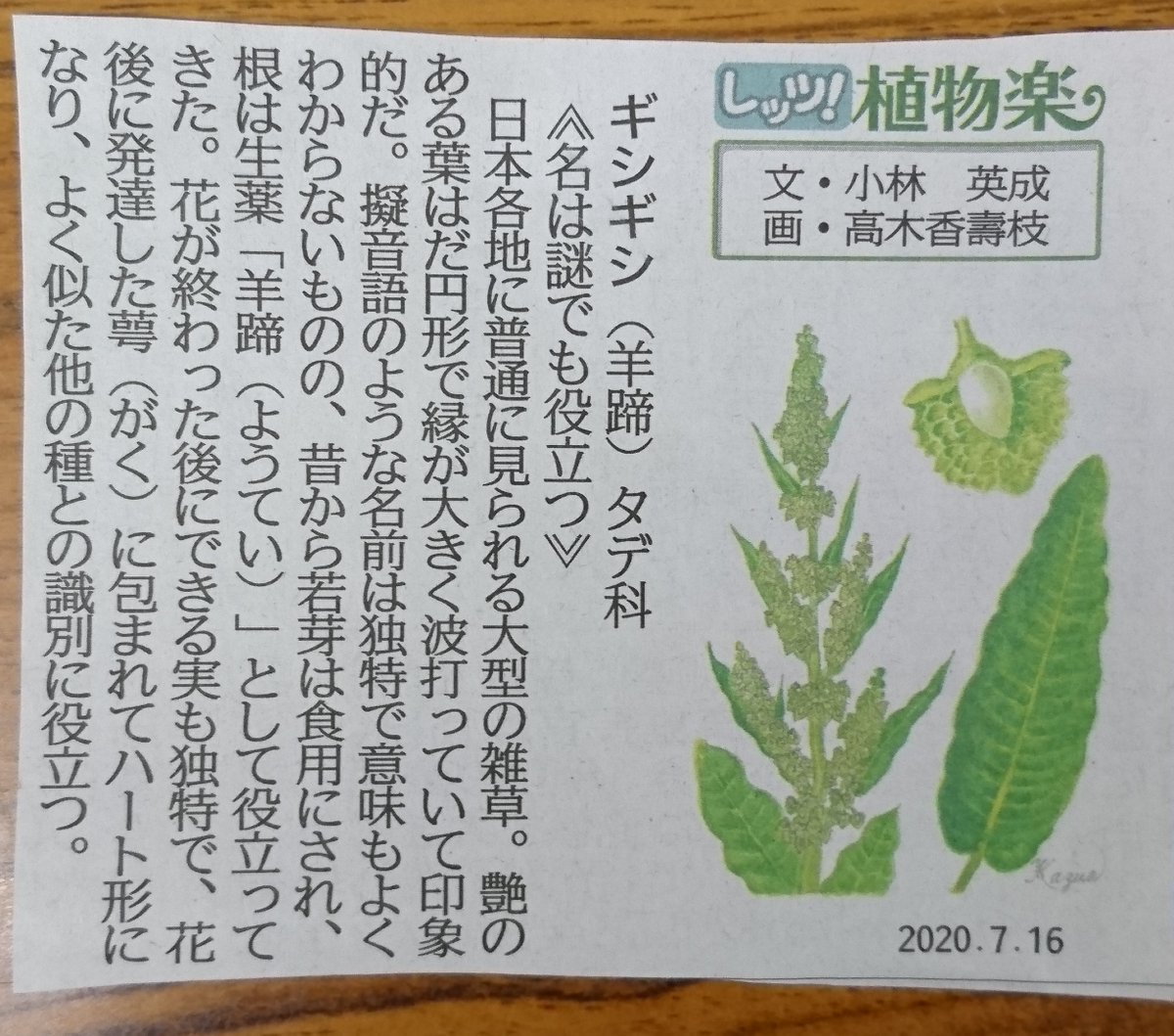

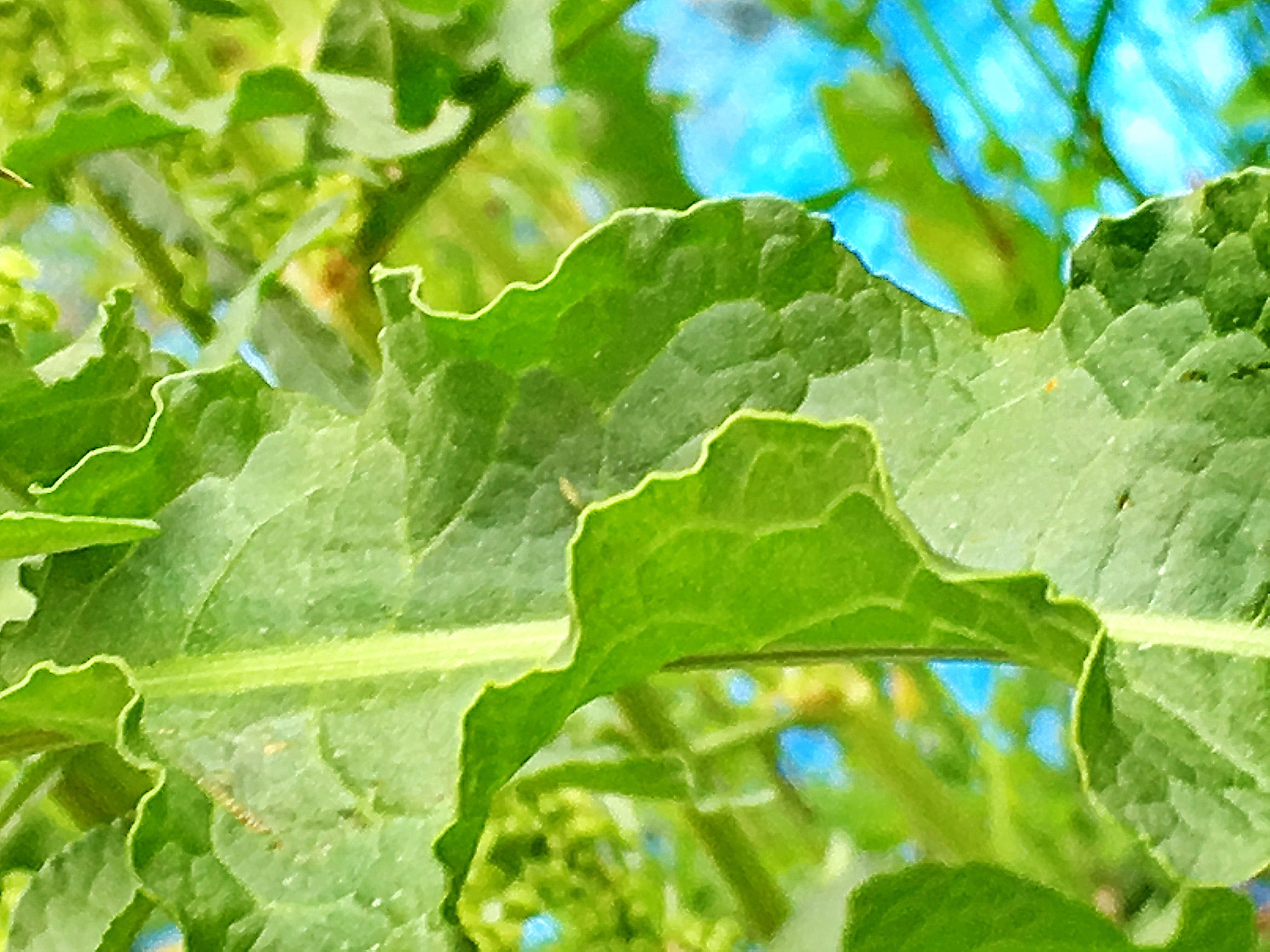

日本に古来から生育しているギシギシは名の有る薬草で、太い根を水洗し、天日で乾燥させたものは漢方の生薬名で 「羊蹄根(ようていこん)」 と呼ばれ、二千年ほど前に書かれた漢時代の薬草の書 「神農本草経」 に記載がある。アレチギシギシ 根生葉は長柄があり、葉脈とともにしばしば暗紫色を帯びる。先は円く、基部は円形から浅い心臓形。 茎は直立で、高さ40~100cm。暗紫色で、他のギシギシ類に比べて細い。茎葉は短柄があるかまたは無柄。 茎は暗紫色で、枝がほぼ直角に出る。エゾノギシギシ, ヒロハギシギシ 06~13m,多年草.茎は直立し,太く,しばしば紅紫色.根生葉は長柄を持ち,長さ30cm,幅12cmにもなる.茎上の歯は柄が短く先が尖る.葉は細脈まで明瞭,縁は細かく波打ち,中央脈はしばしば紅色,下面脈上に短い毛が

Researchmap Jp Nodaioh1125 Published Papers Attachment File Pdf

ギシギシ 根っこ

ギシギシ 根っこ-床がギシギシいうのを修理・diyリフォーム入門 古い家・・床があちこちギシギシ・・リフォーム業者に見てもらうと、 「この家はもう、寿命ですよ、全面リフォーム必要ですね。」 なんていわれそうですが・・・ 床のギシギシは簡単に直ります。アレチギシギシ 根生葉は長柄があり、葉脈とともにしばしば暗紫色を帯びる。先は円く、基部は円形から浅い心臓形。 茎は直立で、高さ40~100cm。暗紫色で、他のギシギシ類に比べて細い。茎葉は短柄があるかまたは無柄。 茎は暗紫色で、枝がほぼ直角に出る。

エゾノギシギシ抜き 石拾い 村瀬ファームのブログ

ギシギシ掘り 百一姓blog 1茎をすり合わせるとギシギシと音がするからと言う説 2鈴の様に並んでついた果実を振るとギシギシと言う音がするから と言う二つの説があります 古くから日本では若芽を食用としたり 根を乾燥させて生薬として利用されてい根生葉には長い柄があり、基部は矢じり形、上部の葉は茎を抱く。内花被片は全縁、瘤体はない。 ヒメスイバ 雌雄異株。根生葉は根生葉は長い柄のあるほこ形。 ギシギシ 雌花と両性花。葉は長楕円形で、基部はやや心形または円形で柄がある。根生葉には長い柄があり、基部は矢じり形、上部の葉は茎を抱く。内花被片は全縁、瘤体はない。 ヒメスイバ 雌雄異株。根生葉は根生葉は長い柄のあるほこ形。 ギシギシ 雌花と両性花。葉は長楕円形で、基部はやや心形または円形で柄がある。

1.茎をすり合わせるとギシギシと音がするからと言う説 2.鈴の様に並んでついた果実を振るとギシギシと言う音がするから と言う二つの説があります。 古くから日本では、若芽を食用としたり、 根を乾燥させて生薬として利用されていたようです。根から採った澱粉がくず粉。ただし今では「本葛粉」と明記してないのは、ジャガイモ澱粉の「偽葛粉」。やたらはびこりまくり、根絶が困難な雑草。 クスダマツメクサ 薬玉詰草 マメ科 コメツブツメクサのひとまわり大きいやつ。ギシギシはこんな感じ ギシギシ 採取場所河原、山裾、空き地 採取時期11月~5月 タデ科スイバ属。河原でも公園でもどこにだって生えている野草。冬~春は新芽を採取できるが、暖かくなると背が伸びて8月ごろに花をつける。

日本に古来から生育しているギシギシは名の有る薬草で、太い根を水洗し、天日で乾燥させたものは漢方の生薬名で 「羊蹄根(ようていこん)」 と呼ばれ、二千年ほど前に書かれた漢時代の薬草の書 「神農本草経」 に記載がある。花は同じタデ科のギシギシによく似ていが、茎や葉は赤みを帯びていることや 、根生葉は長い柄を持ち、葉身の基部が矢じり形であることがスイバの特徴になっている 。ヒメスイバは根生葉の基部が左右に張り出した矛形になるので区別できる 。の根重が6月 から7月 にかけ増加したため,無 肥区のみ 第3図 エゾノギシギシ根の容積重の季節的変化(乾物重g/cm3) 雑 草 研 究No12 (1971) ,

農業生物資源ジーンバンク 微生物画像データベース

クラフト樺 なんかほうれん草洗っているみたい 春先に一度染めてみたいと思っていた ギシギシの根 はじめてやってみ Facebook

そして、ギシギシを採り始めました。そのとき、姜氏がその場所を選んだ理由が分かりました ― そこは砂地で、激流で砂が流されて根が地表に露出したギシギシがあったのです。 地中深くに伸びるギシギシの根は2~30センチもあります。百科事典マイペディア ギシギシの用語解説 日本全土,東アジアの平地にはえるタデ科の多年草。スイバに似るが茎葉に酸味がない。根は太くて長く,茎は直立し,高さ1m,細長い葉を互生する。狭長楕円形の根出葉には長い柄がある。6〜8月,淡緑色の小さな花が枝先に総状に集まってつくギシギシはこんな感じ ギシギシ 採取場所河原、山裾、空き地 採取時期11月~5月 タデ科スイバ属。河原でも公園でもどこにだって生えている野草。冬~春は新芽を採取できるが、暖かくなると背が伸びて8月ごろに花をつける。

ギシギシは遊べて美味い便利な野草 東京でとって食べる生活

道端の植物だけど 39 ギシギシと虫 山想花 Sansouka ブログ

ギシギシ 学名:Rumex japonicus タデ科ギシギシ属の植物。〔基本情報〕道端や空き地などでみられる高さ30~1 エバーグリーン「植物図鑑」は1万種類以上の日本の植物が見られる図鑑サービスです。ギシギシはゴボウのように太く、 そこから細かな根が分かれています。 食べられます ギシギシの葉や実、根を、 日本のみでなく欧州でも食用として利用しているようです。 ただし、ギシギシはシュウ酸を多く含むため、

タデ科 ギシギシ 羊蹄 奥行き1mの果樹園

野草5月

タデ科 ギシギシ 羊蹄 奥行き1mの果樹園

タデ科 ギシギシ 羊蹄 奥行き1mの果樹園

融雪 アスパラガス試験圃場の春の手入れ 里の土壌医のブログ

ギシギシの画像 原寸画像検索

Researchmap Jp Nodaioh1125 Published Papers Attachment File Pdf

牧場日記 雑記編 牧場の雑草たち

12月の野草 ギシギシ ナチュラリスト知の迷宮

ギシギシ Wikipedia

隣の空き地の草を食べる

タデ科 ギシギシ 羊蹄 奥行き1mの果樹園

隣の空き地の草を食べる

ギシギシ染め かんたん手織り 工房mのキッチンで草木染め

つり橋がある公園 朝霞市の 滝の根公園 My Town 東上線

ギシギシ 自然 粟国アーカイブス

ギシギシ抜き あぶくま日記

カリフローレ 芽出し開始 菊芋エリアの葦の根処分 アラ古希夫婦の菜園生活 楽天ブログ

太陽光発電所に特有の雑草と 除草剤を使いこなすコツ 特集 メガソーラービジネス 日経bp

ギシギシ 羊蹄 椿壽菴だより

里山の今 控えめな野の花 森 緑 海気浴 襍にbloguru Bloguru

畑のsakagon Greensnap グリーンスナップ

ট ইট র 661street ギシギシという植物 若葉は 食用として根は 生薬として役に立つものでした いつも草刈りで邪魔だなと思っていましたが とんでもなかった 昔の人は すごいですね

スギナとの闘い スギナは根をやっつけないと Momentum Blog

ギシギシ と言う名のやっかいな雑草 公式 箱根 芦ノ湖 山のホテル

ギシギシ駆除 ラウンドアップ使用 イナカモノのイナカグラシ

ギシギシ 自然 粟国アーカイブス

ギシギシ駆除 ラウンドアップ使用 イナカモノのイナカグラシ

あるみ 野草教室15 ギシギシかスイバ この2つイマイチ見分けがつかない 特徴的なのもあるけど 中間みたいなのもあるし 河原とかにふつーによく生えてる ギシギシもスイバもシュウ酸が多いのであげない方が吉

あるみ 野草教室15 ギシギシかスイバ この2つイマイチ見分けがつかない 特徴的なのもあるけど 中間みたいなのもあるし 河原とかにふつーによく生えてる ギシギシもスイバもシュウ酸が多いのであげない方が吉

No 10 ギシギシ Npo法人 日本パークレンジャー協会

あるみ 野草教室15 ギシギシかスイバ この2つイマイチ見分けがつかない 特徴的なのもあるけど 中間みたいなのもあるし 河原とかにふつーによく生えてる ギシギシもスイバもシュウ酸が多いのであげない方が吉

2020年7月第5週のハーブ庭 イノシシトトラ Note

River Walkブログ 穴と糞と食痕と River Walk

佐渡島のめぐみ ギシギシ

Q Tbn And9gcsbivl0tyvvjb9qkgrtbvmp4fzn1brgcvzxshrjkqogajfulqcirl C00gngdbtwk8q2r Yikc Xvhoby8rewqqwdd6ksgtcnhi8ps7hbdv Usqp Cau Ec

牧場日記 雑記編 牧場の雑草たち

季節のたより No 32 ロゼット その1 Rurban Chiba Network

スギナとの闘い スギナは根をやっつけないと Momentum Blog

佐渡島のめぐみ 15年02月

畑のsakagon Greensnap グリーンスナップ

雑草 田舎のかえる

スイバ

太陽光発電所に特有の雑草と 除草剤を使いこなすコツ 特集 メガソーラービジネス 日経bp

Q Tbn And9gcro5ijvf7pdnzake3wv Fdecgkzsjvge2uw9wf4kv Sejzjza9emilfgm1 Hf Ludm4hxhpwi1mgmn9doyv1lpgpmewessxa3ivh8un51d Usqp Cau Ec

じぶん更新日記

水虫 ギシギシ 暮らしのまとめブログ

ギシギシ属 Rumex

草木染教室 Antworksgallery

丹後の山野草 361 ギシギシ 丹後町小脇 丹後の野山を歩こう会

キタジョファームの日常

道端の植物だけど 39 ギシギシと虫 山想花 Sansouka ブログ

雑草の種類図鑑 庭や道端でよく見る雑草は 厄介な雑草の見分け方は 暮らし の

Q Tbn And9gctzcedttt7qmpyohgjqqick9s0osza7bvok4avh8jn66 Jgzrg6fwqcyiqw8xq Hk Hjscbk5ktehrvi Jtcjares Xa Usi0jza9qtueu Usqp Cau Ec

ギシギシを倒せ アナルシアのボクシング日記 君の拳に恋してる

タデ科 ギシギシ 羊蹄 奥行き1mの果樹園

エゾノギシギシ抜き 石拾い 村瀬ファームのブログ

スイバ とは 薬用植物としての特徴 効果や利用法をご紹介 Botanica

ギシギシ 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

雑草図鑑

身近な野草を採って豪華な夕食 ハマウド ハマヒルガオ ハマダイコン ヨモギ ノビル ギシギシ 自給自足 Youtube

タデ科

畑作19 食の畑近況 夏野菜色々植え付け あー 生きるの楽しいなあヒャクショー

駆除が難しい雑草の一覧

全体収穫の植物の根 黄色のカーリー ドック ギシギシ 黄色いテーブル上葉および茎 の写真素材 画像素材 Image

ギシギシの画像 原寸画像検索

コウゾリナ カワラマツバ ヒサウチソウ ギシギシ 波止の釣り

東京都薬用植物園 ふれあいガーデン 草星舎 ギシギシ タデ科

馬場の管理 ギシギシの根掘り Youtube

まめパパのひとり言 5 14 職場の草むらにベニシジミ発見

あるみ 野草教室15 ギシギシかスイバ この2つイマイチ見分けがつかない 特徴的なのもあるけど 中間みたいなのもあるし 河原とかにふつーによく生えてる ギシギシもスイバもシュウ酸が多いのであげない方が吉

佐渡島のめぐみ ギシギシ

ギシギシ退治 my家庭菜園ならぬ畑いじり日記

ギシギシの実 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

野草6月

Q Tbn And9gcrrud0xptp Va1bezuxlo90f Unmib3ylqrwso7 Jcnvo8p681pmbsblpj2stmiz45rrrjepudaihf5fq4gvakyjdv9ooidyhfct06ne2te Usqp Cau Ec

野草茶テイクアウト可能になりました サクラカフェ日暮里のブログ

ギシギシ退治 my家庭菜園ならぬ畑いじり日記

道端の植物だけど 39 ギシギシと虫 山想花 Sansouka ブログ

ギシギシ属 Rumex

よく見かける雑草 ギシギシ ムラサキツメクサ 18 6 29 季節の花図鑑ー岐阜近辺の花々

ギシギシ駆除 ラウンドアップ使用 イナカモノのイナカグラシ

12梅雨 天白川 1 巣立ちしたばかりの燕さん キンシバイ ハルジョオン アベリア 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

ギシギシ 羊蹄 3号 1ポット 北海道冬季発送不可 チャーム

12月の野草 ギシギシ ナチュラリスト知の迷宮

ギシギシ 何でこんな名前になった 雑草をめぐる物語

ギシギシと対決 自然遊民

スギナとの闘い スギナは根をやっつけないと Momentum Blog

ギシギシ

River Walkブログ 雨が降る前に River Walk

ギシギシ駆除 ラウンドアップ使用 イナカモノのイナカグラシ

勉強開始 沢田朋輝 Note

野草 ギシギシの美味しい食べ方 レシピを紹介 そのまま食べると美味しくない Youtube

雑草の生態と写真

2月のギシギシ 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

ギシギシ駆除 ラウンドアップ使用 イナカモノのイナカグラシ

よく見かける雑草 ギシギシ ムラサキツメクサ 18 6 29 季節の花図鑑ー岐阜近辺の花々

タデ科 ギシギシ 羊蹄 奥行き1mの果樹園

Researchmap Jp Nodaioh1125 Published Papers Attachment File Pdf

地下茎 Soramimiハーブショップ別館

0 件のコメント:

コメントを投稿